Junge Flüchtlinge sind auch nach ihrer Ankunft in „Sicherheit“ dem Risiko psychischer Erkrankungen ausgesetzt.

Viele Flüchtlinge haben schwere Traumata wie Krieg, Folter, Menschenhandel und extreme Armut erlebt, die sie auch Jahre später einem viel höheren Risiko für psychische Erkrankungen aussetzen.

Eine neue deutsche Studie zeigt nun, dass Flüchtlinge auch nach ihrer Ankunft in Deutschland häufig gezwungen sind, unter Bedingungen zu leben, die ihren psychischen Stress weiter verschlimmern.

Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Experimentelle Medizin zeigt, dass jeder zusätzliche Risikofaktor die psychische Gesundheit junger Flüchtlinge weiter belastet. Dies kann zu Funktionsdefiziten und Verhaltensproblemen führen, die sich später im Leben als aggressives und kriminelles Verhalten äußern können.

Umso wichtiger ist es, Flüchtlinge zu betreuen und zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, aus der Spirale negativer Erfahrungen auszubrechen.

Frühere Studien haben gezeigt, dass traumatische Erlebnisse, körperlicher und sexueller Missbrauch, Drogen- und Alkoholkonsum und das Leben in einer Stadt allesamt Faktoren sind, die mit einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen verbunden sind. Wenn eine Person vor dem 20. Lebensjahr mehreren dieser Risikofaktoren ausgesetzt ist, ist es wahrscheinlicher, dass sie später im Leben aggressives und kriminelles Verhalten zeigt.

Dies veranlasste eine Gruppe von Göttinger Forschern, sich eine bestimmte Risikogruppe genauer anzusehen: junge Flüchtlinge, die häufig nicht nur in ihrem Heimatland und während ihres Fluges traumatische Ereignisse erleben, sondern auch nach ihrer Ankunft in Deutschland psychisch belastenden Bedingungen ausgesetzt sind.

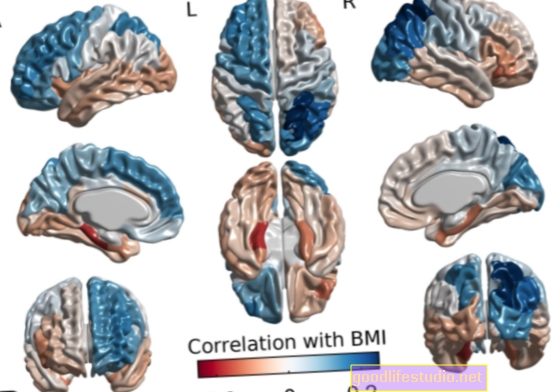

Darüber hinaus ist die Wirkung dieser Risikofaktoren bei jungen Menschen stärker ausgeprägt, da sich ihr Gehirn noch entwickelt und sie empfindlicher auf nachteilige Erfahrungen reagieren.

Um die Auswirkungen von schädlichem Umweltstress auf junge Flüchtlinge und die Folgen für ihre psychische Gesundheit besser zu verstehen, führte das Team detaillierte Interviews mit 133 relativ gesunden Flüchtlingen (Durchschnittsalter 22) durch. Viele waren als unbegleitete Minderjährige nach Deutschland gereist.

Neben der Anamnese untersuchten die Forscher auch die körperliche Gesundheit der Teilnehmer und bewerteten anhand von strukturierten Interviews alle Anzeichen von Verhaltensproblemen.

"Viele Flüchtlinge sind einer schockierenden Anzahl von Risikofaktoren ausgesetzt", sagte Martin Begemann, Erstautor der Veröffentlichung. Zusätzlich zur tatsächlichen Migrationserfahrung sind mehr als 95 Prozent der Flüchtlinge von anderen stressigen Lebensereignissen, Gewohnheiten oder Lebensbedingungen betroffen, die sie anfälliger für psychische Erkrankungen machen.

In den allermeisten Fällen identifizierten die Forscher zwei, drei oder sogar mehr als vier zusätzliche Risikofaktoren. Rund die Hälfte der Teilnehmer hatte vor und während ihrer Reise traumatische Erlebnisse erlebt; Ein Viertel hatte körperlichen und sexuellen Missbrauch erlitten.

Rund 40 Prozent der Teilnehmer hatten Narben oder Wunden durch Stich- oder Schussverletzungen, Explosionen oder die daraus resultierenden Verbrennungen. Vier junge Männer zeigten deutliche psychotische Symptome, zwei davon hatten auch Selbstmordgedanken.

Je mehr Risikofaktoren in einer Person vorhanden waren, desto stärker verringerte sich ihre Funktionsfähigkeit und desto wahrscheinlicher zeigten sie Hinweise auf psychische Gesundheitsprobleme. Welche Risikofaktoren genau vorhanden waren, war weniger signifikant.

Überraschenderweise boten enge und stabile persönliche Beziehungen den Flüchtlingen keinen Schutz vor diesen negativen Auswirkungen: Die Flucht mit Familie oder Freunden oder ein gutes soziales Netzwerk zum Zeitpunkt der Studie hatten keinen Einfluss auf den aktuellen psychischen Zustand einer Person. Die Autoren vermuten, dass soziale Unterstützung nur eine schwache Schutzwirkung hat.

Es würde einige Jahre dauern, bis die Forscher feststellen konnten, welche Flüchtlinge weiterhin psychische Probleme oder sogar kriminelles Verhalten aufweisen werden. Sie erwarten jedoch, dass sie aufgrund zahlreicher Transfers zwischen Flüchtlingszentren und Deportationen in das Herkunftsland nur noch etwa die Hälfte der Teilnehmer wieder kontaktieren können.

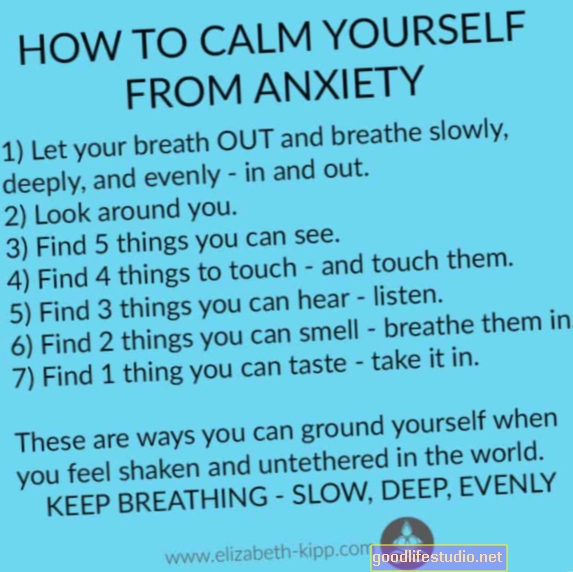

Was kann jetzt getan werden, um die schlechte Prognose für Flüchtlinge unter extremem Stress zu verbessern?

"Angesichts der Tatsache, dass jeder zusätzliche Risikofaktor die Wahrscheinlichkeit von aggressivem Verhalten, kriminellen Aktivitäten und psychischen Störungen erhöht, müssen wir die Anhäufung weiterer Stressfaktoren verhindern", sagte Studienleiterin Hannelore Ehrenreich.

Zum Beispiel könnte es erheblich hilfreich sein, Flüchtlingen eine engmaschige medizinische und psychologische Versorgung zu bieten und ihnen ihre ersten einfachen Arbeitsaktivitäten und Sprachkurse anzubieten, noch bevor eine endgültige Entscheidung über ihren Aufenthaltsstatus getroffen wird. Dies könnte ihnen helfen, den beengten Wohnverhältnissen zu entkommen, in denen sie mit Langeweile, Gewalt und Drogen konfrontiert sind.

Quelle: Max-Planck-Gesellschaft