Das US-Militär verringert das Stigma der Geisteskrankheit und fördert die Behandlung

Eine unabhängige Studie der RAND Corporation hat ergeben, dass das US-Verteidigungsministerium Fortschritte bei der Verringerung des Stigmas erzielt hat, das mit der Suche nach Hilfe bei psychischen Erkrankungen verbunden ist.

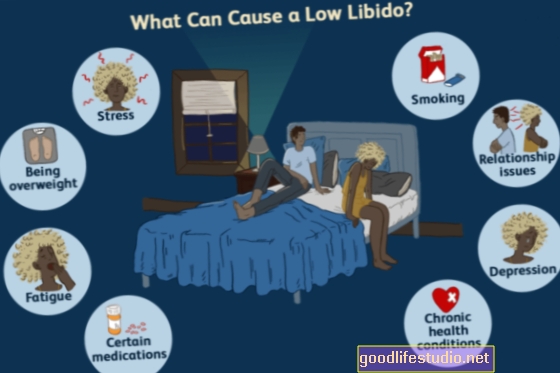

Obwohl sich die Kulturbedingungen wie Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen verbessert haben, berichten die Forscher, dass zusätzliche Arbeiten erforderlich sind.

Insgesamt stellten die Forscher fest, dass Verteidigungsbeamte konzertierte Anstrengungen unternommen haben, um die Behandlung zu fördern, um Stigmatisierung zu verringern.

Die Abteilung hat auch daran gearbeitet, einen Kulturwandel zu schaffen, bei dem die psychische Gesundheit im Kontext von Bereitschaft und Belastbarkeit diskutiert wird und bei dem die Suche nach Hilfe als Zeichen der Stärke definiert wird.

"Wir haben zahlreiche Beispiele dafür gefunden, wie das Militär Mitglieder des Dienstes mit psychischen Erkrankungen dazu ermutigt, Hilfe und Behandlung zu erhalten, aber wir haben auch einige Lücken gefunden", sagte Joie D. Acosta, Ph.D., Hauptautorin des Berichts und Verhaltensforscherin bei RAND, einer gemeinnützigen Forschungsorganisation.

„Zum Beispiel fanden wir in 12 Prozent der relevanten Militärpolitik eine Sprache, die psychische Gesundheitsprobleme in einem negativen Licht charakterisiert.

"Darüber hinaus ist das wahrgenommene Stigma, Hilfe zu erhalten, nicht das einzige Hindernis für Mitglieder des Barrier Service."

Acosta und ihre Kollegen wurden gebeten, Strategien zur Reduzierung von Stigmatisierung im gesamten Militärdienst und im gesamten Verteidigungsministerium zu erfassen und zu bewerten sowie Stärken und Lücken zu ermitteln, die behoben werden sollten.

RAND-Forscher überprüften relevante Literatur zu diesem Thema und führten eine Mikrosimulationsmodellierung der potenziellen Kosten durch, die mit Stigmatisierung verbunden sind, einschließlich der Kosten für das Ein- und Aussteigen aus der Behandlung, Produktivitätsverluste, Selbstmordversuche und Selbstmordtodesfälle.

Sie interviewten auch Programmmitarbeiter und beriefen ein Expertengremium ein.

"Viele Experten glauben, dass die Angst vor Stigmatisierung Militärangehörige daran hindern kann, Hilfe bei psychischen Problemen zu suchen", sagte Acosta.

Die RAND-Studie fand keinen evidenzbasierten Zusammenhang zwischen Stigmatisierung und den langfristigen Ergebnissen einer Nichtbehandlung von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen, obwohl Stigmatisierung einen Einfluss auf den Behandlungserfolg haben kann.

Andere Hindernisse, wie die Wahrnehmung, dass die Unterstützung durch Familie und Freunde eine hilfreichere Alternative zur professionellen psychischen Gesundheitsbehandlung darstellt, beeinflussen, ob eine Person Pflege sucht.

"Eine Reduzierung dieser Barriere um die Hälfte würde die Behandlungskosten um knapp drei Millionen erhöhen, aber zu Einsparungen von mehr als neun Millionen bei Produktivitätsverlusten und anderen Kosten führen", sagte Acosta.

"Das größte Problem, mit dem sich das Verteidigungsministerium befassen muss, ist die Spannung, die zwischen der Notwendigkeit eines Kommandos, den psychischen Gesundheitszustand und die Behandlungshistorie eines Servicemitglieds zu kennen, und dem Recht des Servicemitglieds auf Privatsphäre besteht", sagte Acosta.

In der Studie wird empfohlen, dass eine Task Force bewertet, welche Art von Informationen Anbieter von psychischer Gesundheit mit Kommandanten teilen sollten, und klare Prozesse für diese Ausnahmen entwickelt.

Die Forscher empfehlen dem US-Militär außerdem, Interventionen zu untersuchen, die die Zahl der Servicemitglieder, die eine psychische Behandlung suchen, direkt erhöhen.

Sie warnen davor, dass ein zu enger Fokus - wie die Konzentration auf Stigmatisierung - andere potenzielle Interventionen einschränken könnte, die Hilfe fördern könnten.

Militärbeamte sollten auch evidenzbasierte Ansätze in Betracht ziehen, um Servicemitglieder mit psychischen Gesundheitsproblemen zu befähigen, Gleichaltrige mit psychischen Gesundheitsbedürfnissen zu unterstützen.

"Die Präferenzen der Servicemitglieder für die Selbstverwaltung können ein wesentliches Hindernis dafür sein, Hilfe bei psychischen Problemen zu erhalten", sagte Acosta.

Deshalb empfehlen sie und ihre Kollegen dem Militär, alternative Mechanismen für die Bereitstellung von Behandlungen zu entwickeln, beispielsweise internetbasierte Tools.

Das Militär sollte auch besser definieren, wann ein bestimmtes Problem der psychischen Gesundheit einem Servicemitglied bestimmte Jobs oder Aktionen verbieten würde. Derzeit ist eine große Anzahl von Richtlinien vage.

"Ein Großteil der Stigmaforschung konzentriert sich eher auf Schizophrenie oder allgemeine psychische Gesundheitsprobleme als auf posttraumatische Belastungsstörungen, Angstzustände oder Depressionen, die für das Verteidigungsministerium von größtem Interesse sein können", sagte Acosta.

Das Verständnis, wie sich das Stigma bei diesen Erkrankungen unterscheidet und ob es unterschiedliche Ansichten über den Behandlungserfolg bei diesen Erkrankungen gibt, würde der Abteilung helfen, die Bemühungen zur Reduzierung des Stigmas besser zu zielen.

Quelle: RAND Corporation