Eine neue Denkweise kann Menschen vor PTBS-Symptomen schützen

Eine neue Studie legt nahe, dass Menschen sich darin üben können, so zu denken, dass sie vor Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) geschützt sind.

Die klinischen Psychologen Rachel White vom Kings College London und Jennifer Wild von der Universität Oxford wollten testen, ob eine Denkweise über Situationen, die als konkrete Verarbeitung bezeichnet werden, die Anzahl der aufdringlichen Erinnerungen verringern kann, die nach einem traumatischen Ereignis auftreten. Diese aufdringlichen Erinnerungen sind eines der Kernsymptome der PTBS, erklären die Forscher.

"Die konkrete Verarbeitung konzentriert sich darauf, wie sich eine Situation entwickelt, was erlebt wird und wie die nächsten Schritte aussehen", sagte White. „Es unterscheidet sich von der abstrakten Verarbeitung, bei der analysiert wird, warum etwas passiert, welche Auswirkungen es hat und was-wäre-wenn-Fragen ohne offensichtliche Antwort gestellt werden.

"Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Rettungskräfte, die den Ansatz der abstrakten Verarbeitung gewählt haben, eine schlechtere Bewältigung zeigten", fuhr sie fort. "Eine andere Studie verglich die abstrakte und konkrete Verarbeitung negativer Ereignisse und fand heraus, dass die abstrakten Denker eine längere Zeit der schlechten Stimmung erlebten."

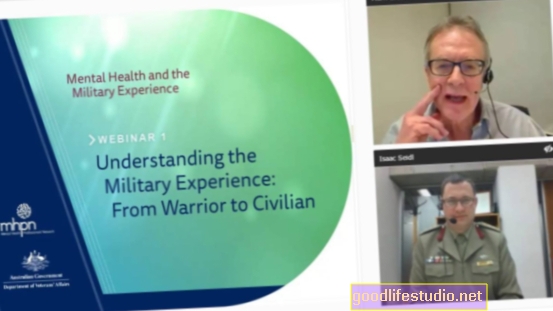

Wild wies darauf hin, dass es Menschen gibt, die eher traumatische Ereignisse erleben, wie Militärpersonal, Rettungskräfte oder Journalisten in Konfliktgebieten.

"Dies bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben, sich in Strategien zu schulen, die sie vor den negativen Auswirkungen schützen könnten", sagte sie. „Aus diesem Grund wollten wir testen, ob die Schulung von Mitarbeitern zu einem konkreten Verarbeitungsansatz eine solche Strategie sein kann.“

Für die Studie wurden 50 Freiwillige in zwei Gruppen aufgeteilt. Alle wurden gebeten, ihre Stimmung zu bewerten. Anschließend wurde ihnen ein Film mit traumatischen Szenen gezeigt und sie wurden gebeten, ihre Gefühle wie Bedrängnis und Entsetzen zu bewerten. Jede Gruppe erhielt dann die Anweisung, sechs weitere Filme anzusehen, wobei unterschiedliche Fragen berücksichtigt wurden.

Die erste Gruppe wurde gebeten, abstrakte Fragen zu prüfen, beispielsweise warum solche Situationen auftraten. Die zweite Gruppe wurde gebeten, konkrete Fragen zu prüfen, z. B. was sie sehen und hören konnten und was ab diesem Zeitpunkt getan werden musste.

Am Ende dieses Zeitraums wurde jeder Freiwillige gebeten, seine Stimmung erneut zu bewerten.

Sie wurden dann gebeten, einen endgültigen Film auf die gleiche Weise anzusehen, wie sie es geübt hatten, und Gefühle der Bedrängnis und des Grauens zu bewerten, wie sie es für den ersten Film getan hatten.

Die Freiwilligen erhielten auch ein Tagebuch, um aufdringliche Erinnerungen an alles aufzuzeichnen, was sie in den Filmen für die nächste Woche gesehen hatten.

Während beide Gruppen nach dem Training einen Stimmungsabfall verzeichneten, waren diejenigen, die konkretes Denken praktiziert hatten, nach den Ergebnissen der Studie weniger betroffen als diejenigen, die abstraktes Denken praktiziert hatten.

Konkrete Denker verspürten beim Betrachten des fünften Films auch weniger intensive Gefühle von Bedrängnis und Entsetzen, berichteten die Forscher.

Wenn es in der Woche nach dem Betrachten der Filme zu aufdringlichen Erinnerungen kam, erlebten abstrakte Denker fast doppelt so viele aufdringliche Erinnerungen wie ihre konkreten Denkkollegen.

"Diese Studie ist die erste, die empirisch zeigt, dass die Art und Weise, wie wir über Traumata denken, unsere Erinnerungen daran beeinflussen kann", sagte Wild.

„Es sind jetzt weitere Studien mit Menschen erforderlich, die ein reales Trauma erlebt haben, und um zu bestätigen, dass dies in Gruppen angewendet werden kann, die regelmäßig ein Trauma haben, wie z. B. Rettungskräfte. Dies könnte die Grundlage für Schulungen sein, um die Widerstandsfähigkeit der Menschen angesichts der erwarteten traumatischen Erfahrungen zu verbessern. “

Die Studie wurde in der Zeitschrift veröffentlicht Verhaltenstherapie.

Quelle: Universität Oxford