Die Studie mit Mäusen zeigt, wie der Stress anderer das Gehirn genau wie echte Dinge verändern kann

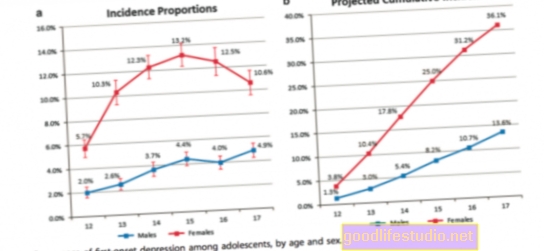

Neue kanadische Untersuchungen an Mäusen zeigen, dass von anderen übertragener Stress das Gehirn auf die gleiche Weise verändern kann wie echter Stress. Die Studie zeigt auch, dass die Auswirkungen von Stress auf das Gehirn bei weiblichen Mäusen - aber nicht bei Männern - nach einer sozialen Interaktion umgekehrt sind.

Jaideep Bains, Ph.D., und sein Team an der Universität von Calgary untersuchten die Auswirkungen von Stress bei Paaren männlicher oder weiblicher Mäuse. Sie entfernten eine Maus von jedem Paar und setzten sie einem leichten Stress aus, bevor sie sie an ihren Partner zurückgaben.

Anschließend untersuchten sie in jeder Maus die Reaktionen einer bestimmten Zellpopulation, insbesondere von CRH-Neuronen, die die Reaktion des Gehirns auf Stress steuern. Netzwerke im Gehirn sowohl der gestressten Maus als auch des naiven Partners wurden auf die gleiche Weise verändert.

"Mit Stress verbundene Gehirnveränderungen stützen viele psychische Erkrankungen, einschließlich PTBS, Angststörungen und Depressionen", sagte Bains, Professor an der Abteilung für Physiologie und Pharmakologie und Mitglied des Hotchkiss Brain Institute (HBI) der Cumming School of Medicine.

„Aktuelle Studien zeigen, dass Stress und Emotionen ansteckend sein können. Ob dies dauerhafte Konsequenzen für das Gehirn hat, ist nicht bekannt. “

Toni-Lee Sterley, Ph.D., ein Postdoktorand in Bains 'Labor und der Hauptautor der Studie, kommentiert: „Bemerkenswert war, dass CRH-Neuronen der Partner, die selbst keinem tatsächlichen Stress ausgesetzt waren, Veränderungen zeigten, die waren identisch mit denen, die wir bei gestressten Mäusen gemessen haben. “

Das Team verwendete dann optogenetische Ansätze, um diese Neuronen so zu konstruieren, dass sie entweder mit Licht ein- oder ausgeschaltet werden konnten. Wenn das Team diese Neuronen während des Stresses zum Schweigen brachte, verhinderten sie Veränderungen im Gehirn, die normalerweise nach Stress auftreten würden.

Wenn sie die Neuronen im Partner während seiner Interaktion mit einem gestressten Individuum zum Schweigen brachten, übertrug sich der Stress nicht auf den Partner. Bemerkenswerterweise wurden, wenn sie diese Neuronen mit Licht in einer Maus aktivierten, auch ohne Stress das Gehirn der Maus, die Licht empfing, und das des Partners so verändert, wie es nach einem echten Stress der Fall wäre.

Das Team entdeckte, dass die Aktivierung dieser CRH-Neuronen die Freisetzung eines chemischen Signals, eines „Alarmpheromons“, von der Maus verursacht, das den Partner alarmiert.

Der Partner, der das Signal erkennt, kann wiederum weitere Mitglieder der Gruppe alarmieren. Diese Ausbreitung von Stresssignalen zeigt einen Schlüsselmechanismus für die Übertragung von Informationen auf, der für die Bildung sozialer Netzwerke bei verschiedenen Arten von entscheidender Bedeutung sein kann.

Ein weiterer Vorteil sozialer Netzwerke ist ihre Fähigkeit, die Auswirkungen unerwünschter Ereignisse abzufedern. Das Bains-Team fand auch Hinweise auf eine Pufferung von Stress, dies war jedoch selektiv.

Sie stellten fest, dass bei Frauen die verbleibenden Auswirkungen von Stress auf CRH-Neuronen nach der Zeit mit nicht gestressten Partnern fast halbiert wurden. Gleiches galt nicht für Männer.

Bains schlug vor, dass diese Befunde auch beim Menschen vorliegen könnten. „Wir teilen unseren Stress gerne anderen mit, manchmal ohne es zu wissen. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass einige Stresssymptome in der Familie und bei Angehörigen von Personen, die an PTBS leiden, bestehen bleiben können. Auf der anderen Seite ist die Fähigkeit, den emotionalen Zustand eines anderen zu spüren, ein wesentlicher Bestandteil der Schaffung und des Aufbaus sozialer Bindungen. “

Die Studie, die in der Zeitschrift erscheint Naturneurowissenschaftenzeigt an, dass Stress und soziale Interaktionen eng miteinander verbunden sind. Die Folgen dieser Interaktionen können von langer Dauer sein und das Verhalten zu einem späteren Zeitpunkt beeinflussen.

Quelle: Universität Calgary / EurekAlert