Mentale Mathematik kann die emotionale Gesundheit verbessern

Neue Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Einbeziehung eines bestimmten Teils des Gehirns in mentale Mathematikübungen der emotionalen Gesundheit zugute kommen kann.

Das Ergebnis ist das Ergebnis einer Gehirnscan-Studie, die von neurowissenschaftlichen Forschern an der Duke University durchgeführt wurde. Die Studienergebnisse erscheinen im JournalKlinische Psychologie.

Die Forschung macht einen ersten Schritt in Richtung der Entwicklung neuer Gehirntrainingsstrategien, um Depressionen und Angstzuständen vorzubeugen. Obwohl die Beziehung zwischen Mathematik und Emotion weiter untersucht werden muss, können die neuen Erkenntnisse auch zu neuen Tests führen, die die Wirksamkeit psychologischer Therapien messen.

"Unsere Arbeit liefert den ersten direkten Beweis dafür, dass die Fähigkeit, Emotionen wie Angst und Wut zu regulieren, die Fähigkeit des Gehirns widerspiegelt, numerische Berechnungen in Echtzeit durchzuführen", sagte Matthew Scult, ein Doktorand der Neurowissenschaften im Labor des leitenden Forschers der Studie, Dr. Ahmad Hariri.

Obwohl sie nicht miteinander verwandt zu sein scheinen, beruhen „kalte“ Berechnungen und die Regulierung „heißer“ Emotionen auf einer ähnlichen mentalen Gymnastik: der Fähigkeit, Informationen zu manipulieren und zu aktualisieren. Forscher haben lange über die Verbindung zwischen den beiden spekuliert.

In der neuen Studie analysierte Hariris Gruppe die Gehirnaktivität von 186 Studenten mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT), während sie mathematische Probleme aus dem Gedächtnis heraus erledigten.

Die Studenten nehmen an der laufenden Duke Neurogenetics Study teil. Diese Untersuchung untersucht die Beziehungen zwischen Genen, Gehirn und psychischer Gesundheit.

Zusätzlich zu den Scans füllten die Teilnehmer Fragebögen und Interviews aus, in denen ihr psychischer Gesundheitszustand und ihre Strategien zur emotionalen Bewältigung bewertet wurden.

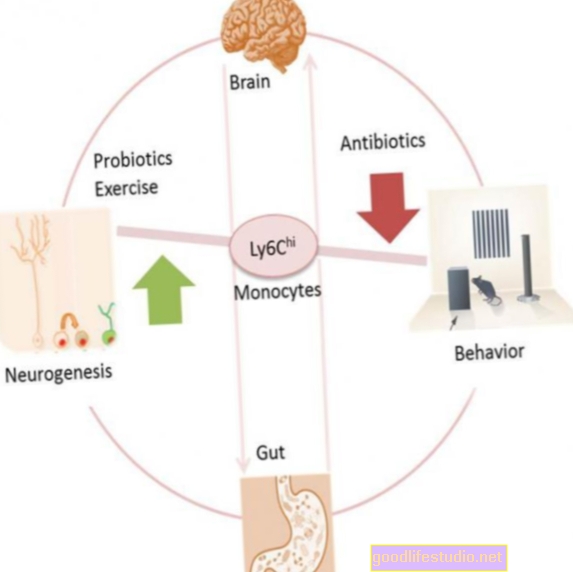

Gedächtnisbasierte mathematische Probleme stimulieren eine Region des Gehirns, den dorsolateralen präfrontalen Kortex, der bereits mit Depressionen und Angstzuständen in Verbindung gebracht wurde. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass eine höhere Aktivität in diesem Bereich mit weniger Symptomen von Angstzuständen und Depressionen verbunden ist.

Es wurde auch festgestellt, dass die kognitive Verhaltenstherapie, die den Einzelnen lehrt, negative Situationen zu überdenken, die Aktivität im dorsolateralen präfrontalen Kortex steigert.

In der aktuellen Studie war es umso wahrscheinlicher, dass eine Person ihre Gedanken über emotional schwierige Situationen anpassen konnte, je aktiver der dorsolaterale präfrontale Kortex einer Person während der Durchführung der mentalen Mathematik war.

"Wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber es passt zu unserer Hypothese, dass die Fähigkeit, diese komplexeren mathematischen Probleme zu lösen, es Ihnen ermöglichen könnte, leichter zu lernen, wie man komplexe emotionale Situationen auf unterschiedliche Weise betrachtet", sagte Scult. "Es ist leicht, in einer Denkweise stecken zu bleiben."

Eine stärkere Aktivität im dorsolateralen präfrontalen Kortex war auch mit weniger Depressions- und Angstsymptomen verbunden. Der Unterschied war besonders offensichtlich bei Menschen, die in letzter Zeit Stress im Leben hatten, wie zum Beispiel das Scheitern einer Klasse.

Bei Teilnehmern mit höherer dorsolateraler präfrontaler Aktivität war die Wahrscheinlichkeit einer Diagnose einer psychischen Erkrankung ebenfalls geringer.

Es ist immer noch unklar, ob eine aktivere Einbeziehung des Gehirnbereichs in mathematische Übungen zu besseren Strategien für die emotionale Bewältigung führen würde oder umgekehrt. Die Forscher planen, über einen längeren Zeitraum dieselbe Art von Daten zu sammeln, um festzustellen, ob eine Beobachtung der anderen vorausgeht.

"Wir hoffen, dass wir mit diesen und zukünftigen Studien neue Strategien entwickeln können, um Menschen dabei zu helfen, ihre Emotionen zu regulieren und zu verhindern, dass sich überhaupt Symptome von Angstzuständen und Depressionen entwickeln", sagte Scult.

Quelle: Duke University